2025年4月19日に札幌市医師会館で開催されたシンポジウムで報告しました。

私が担当したのは「北海道各地の在宅医療連携のとりくみ」のうち「北見の在宅医療連携」です。

各都道府県の医療計画の中では、在宅医療の提供体制として

(1)円滑な在宅療養移行に向けての退院支援が可能な体制【退院支援】

(2)日常の療養支援が可能な体制【日常の療養支援】

(3)急変時の対 応が可能な体制【急変時の対応】

(4)患者が望む場所での看取りが可能な体制【看取り】の体制整備に加え、

(5)在宅医療において積極的役割を担う医療機関【積極医療機関】

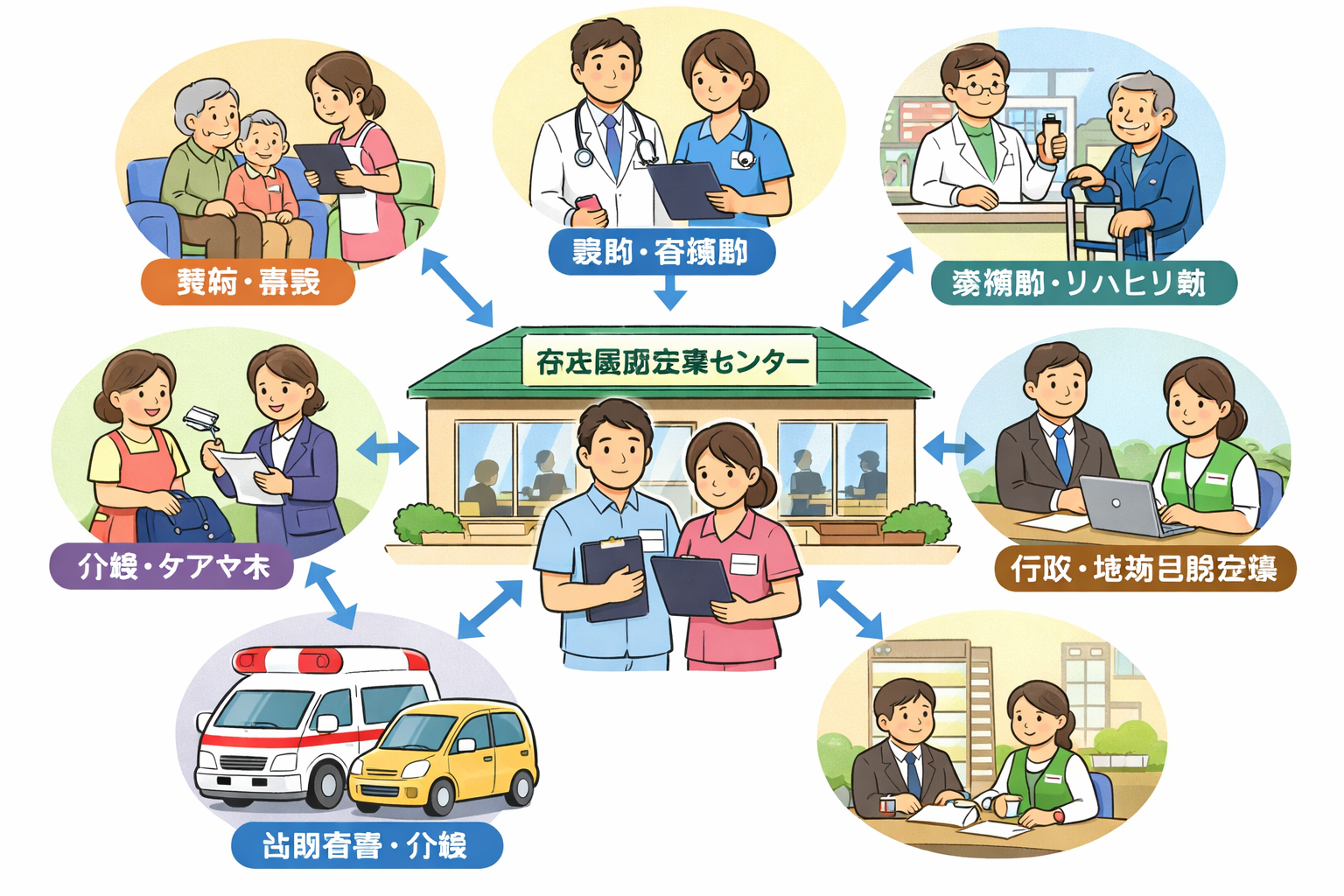

(6)在宅医療に必要な連携を担う拠点【連携拠点】

の設置が行われることになっています。

「在宅医療の提供体制」を読み解き、北海道の行政関係者、郡市医師会、在宅医療関係者、介護関係者がどのように行動していくことが北海道の在宅医療の体制整備のため必要かを検討し、5年間の行動につなげることを目的として開催されました。

私の報告を忘備録として掲載します。当日のスライドは以下からどうぞ

在宅医療の二つの取り組みの方向性

在宅医療の二つの取り組みの方向性には以下の2つがあると思っています。

1つ目は「在宅医療を実施する医師や看護師の増加」です。しかし医師・看護師が不足する地方で増員は難しいのが現実です。

2つ目は「在宅医療を不要とする住民、患者の増加」です。こちらは要介護者の身体機能低下をケアプラン支援や多職種連携の推進で防ぐことがかろうじてできそうです。

北見の報告ではこのうち、二つ目を中心にお話ししました。

具体的には以下の4つです。

1.通所介護で機能維持・改善ができるように

2.医療職によるケアプラン支援で要介護の重度化率を低減。「適切なケアマネジメント手法」を多職種コミュニケーションの共通言語へ

3.望む最期を過ごせる多機関、多職種間の規範的統合

4.連携拠点の立場で在宅医療の提供体制を読む

1.通所介護で機能維持・改善ができるように

令和5年度から実施している「通所サービス意見交換会」について報告しました。

課題として北見市の要介護認定更新時の要介護悪化率が高値59.5%(要支援)で推移しており、かつ通所介護へ通っても機能低下する利用者が存在していること。

また当センターが通所介護事業所を対象とした調査結果で個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱを届け出している15事業所のうち、評価指標が改善した利用者いたのは6事業所のみだった(63ヶ所中)ことです。

そこで要介護者の重症化予防と悪化率の低減を目的として、通所介護事業所同士の業務の工夫や情報交換の会を開催しました。機能訓練の実施状況の調査、情報提供と方法の提案などを行う意見交換会をこれまで6回開催しました。

その結果、過去はほぼなかった他事業所間の交流で所属事業所の業務が客観視できたこと。機能訓練への関心の喚起、具体的方法を知ることができたこと。機能低下を防ぐ視点やチームケアへの関心が参加事業所で高まりました。また、ケアマネジャーのケアプランと通所介護計画の連動性が重要と気づきました。本会はケアマネジャーも参加しており、事業所の困りごとや体制を学ぶことができています。

ケアマネジャーが通所介護事業所へ提出するケアプランはどうしても漠然としたものとなってしまい、通所介護事業所で独自に評価を行いケアの質の向上へ取り組んでいるようです。今後はケアマネジャーとともに在宅介護の重要な柱である通所介護事業所の質の向上に努めていきます。

2. 医療職によるケアプラン支援で要介護の重度化率を低減。「適切なケアマネジメント手法」を多職種コミュニケーションの共通言語へ

ケアプラン立案の際、身体機能の予後予測をケアマネジャーは知らずに立てざるを得ません。また、疾病予防に対する支援内容を検討する際に医療職の助言はなかなか受けられません。訪問看護をサービスに位置付けずに、サービス担当者会議に看護師は来てくれません。仮に医療職へ相談できるとしても、どのように聞いていいか分からない、窓口や方法もないというのがケアマネジャーが悩み、ケアプランによる疾病予防の効果を減じている原因だと考えました。

そこで適切なケアマネジメント手法(以下適ケアとします)の実践研修をケアマネジャーを対象に実施し、本手法を多職種で学ぶセミナーを開催しました。さらに北海道理学療法士会道東支部の協力を経て、理学療法士によるケアプラン助言を令和4年度から実施しています。

また、北見市が主催する地域ケア個別会議でも適切なケアマネジメント手法を活用した会議を開催し、令和6年度は提出された18事例の事例集を作成しました。

この取り組みにより、適ケアは多職種間での検討課題の焦点化と解決方法の提案活用できることが分かりました。またケア会議で検討された基本ケア項目の集約と分析で地域課題が把握できました。

さらに助言を受けたケアマネジャーからは、理学療法士の助言は具体的で短期目標に活用でき、利用者と共同した目標達成への関係構築につながったという意見を頂きました。

適切なケアマネジメント手法はケアプランにおける支援内容の「抜け漏れ」を減少させ、疾病予防や機能維持につながります。また多職種連携の目的が職能の縄張り争いではなく、患者・利用者の「望む生活・暮らしの意向の把握」の実現であることを多くの職種が理解したという効果をもたらしました。

3.望む最期を過ごせる多機関、多職種間の規範的統合

令和5年度から取り組んでいる在宅医療・救急医療ワーキングチーム会議の活動を紹介しました。

本人の意思に反した(延命を望まない患者の)救急搬送が散見され、あらかじめ家族等と話合いを行っていないこと等から、望まない救急搬送が行われています。さらに救急現場や医療現場での対応にも課題が生じています。

そこで、

1.本人の意思を尊重するための在宅医療・救急医療の連携体制の構築

2.在宅や施設でのACPの取り組みの推進

3.高齢者施設における急変時対応力の向上と情報伝達の均てん化

4.DNAR意思の方の不搬送プロトコルの検討、関係機関の合意形成

これらを活動の目的として医療機関、介護保険事業所、行政や消防組合等で構成する会議を開催しています。

これまで、北見市の在宅医療・介護連携推進事業として上記の関係団体からなる会議を5回開催しました。具体的な活動として、ケアマネジャー、救急隊、高齢者施設を対象とした調査を実施するとともに、多職種による在宅医療・救急医療に関するセミナーを開催しました。またケアマネジャーへの調査結果から、比較的元気な時期からのACPへの取り組みに難渋していることが分かりまたし。さらにケアマネジャー対象に比較的元気な時期からのACPに関する研修会を開催しています。

その結果、ACPを実施している介護支援専門員は53.8%おり、開始すべき時期で多かったのは「健康なうち」からで61.5%でした。救急隊への調査結果では、令和5年のCPA件数は203件。うちDNAR事案数は9件、このうち病院搬送8件、不搬送1件でした。また救急隊の印象として、かかりつけ医とDNARを事前に協議していたケースは稀と感じることも分かりました。高齢者施設を対象にした調査では、ACPへの取り組みは44%の高齢者施設が「既に取り組んでいる」と回答していました。

今後は、高齢者の家族が医療的対応に納得したかの調査案の検討。急変時の対応や、ACP推進の研修会開催(高齢者施設向け)や、ACPを実践しているケアマネジャーの取り組みを紹介する研修会の開催を予定しています。

今回のシンポジウムのねらいである医療計画をどう読むかについて、連携拠点の立場から次の4つを報告しました。

1つ目は、消化事業にしないことです。これは連携拠点に関する道・市の要項は「取り扱い説明書」と理解して活動するというものです。私の「連携の師匠」から「要項や手引きは所詮、事業費付きの小道具集。法律の範囲内でどう使おうと自由と考える。その上で指令書は取り扱い説明書として一応、しっかり読む。」という教えです。

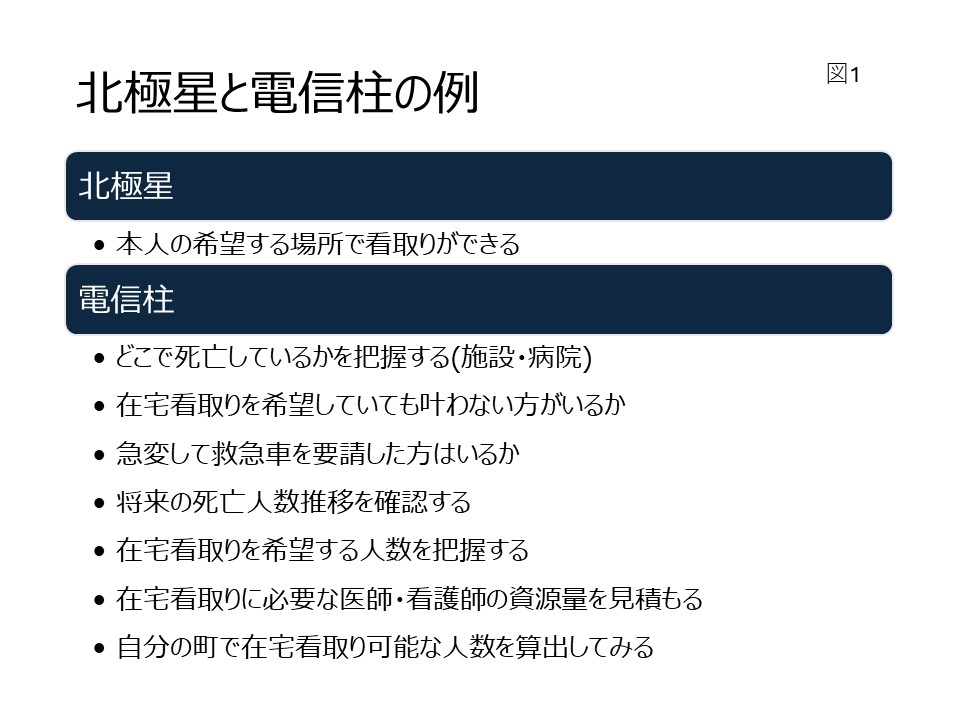

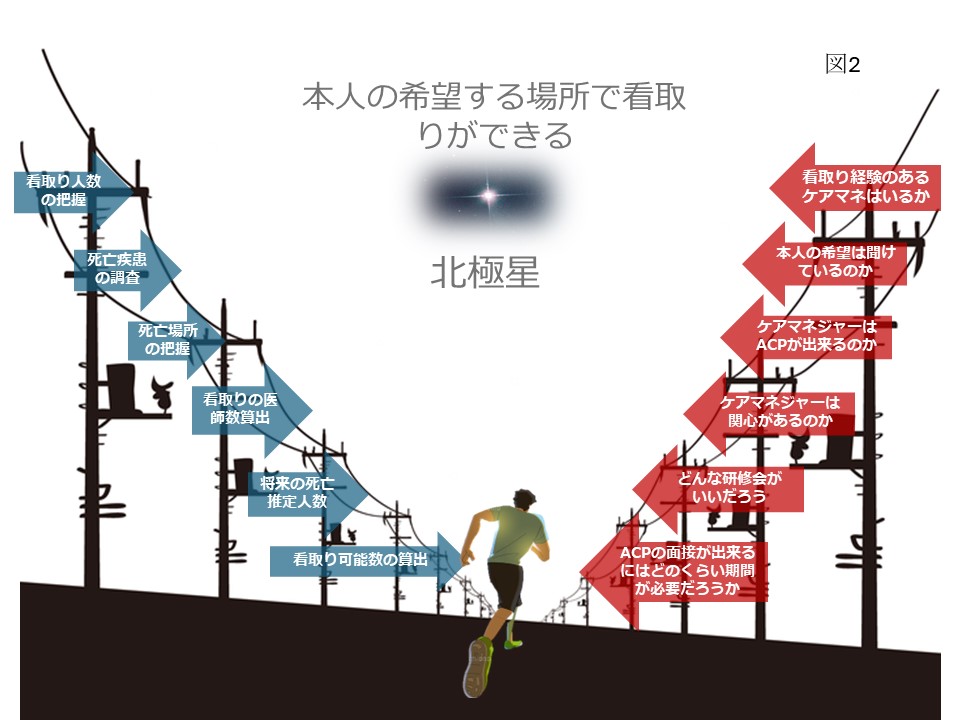

2つ目は「何がどうなればいいのか」を決める (取り組みゴールの明確化)です。関係者のコンセンサスは重要なのですが、「とりあえず何がどうなればいいのか」をはっきりさせておくことが必要です。ゴールが明確ならないと活動が具体的にならないばかりでなく、関係者の動機付けを低下させ、何をしているのかが分からなくなるからです。

3つ目は、現状維持でいい (というかそれがせいぜい)です。地域包括ケアの実現は叶うでしょうか。いえ、理想はあるが達成は不可能だと思います。せいぜい縮小社会で医療サービスが破綻する時期をできるだけ遅らせられるくらいという気持ちで取り組む方がストレスがありません。

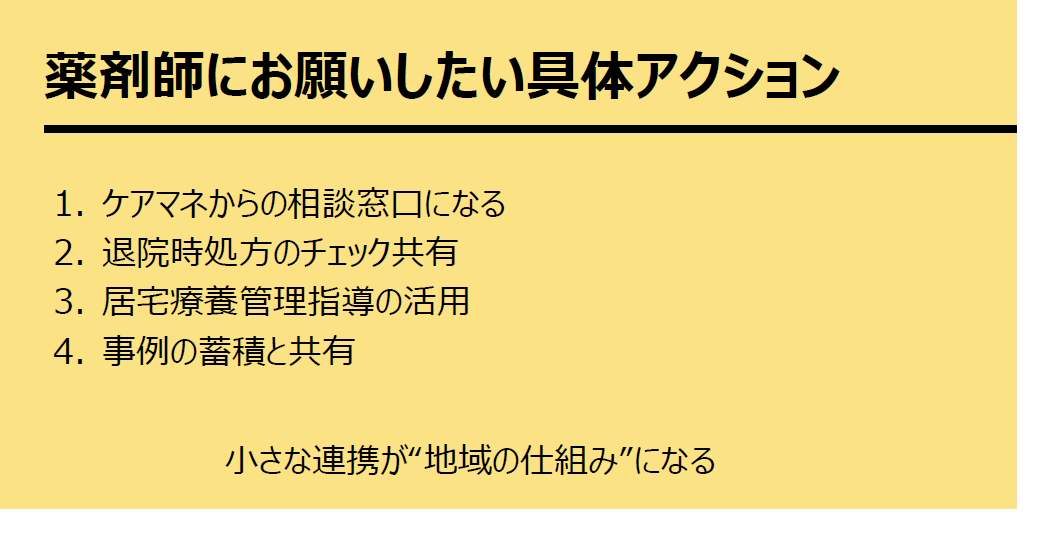

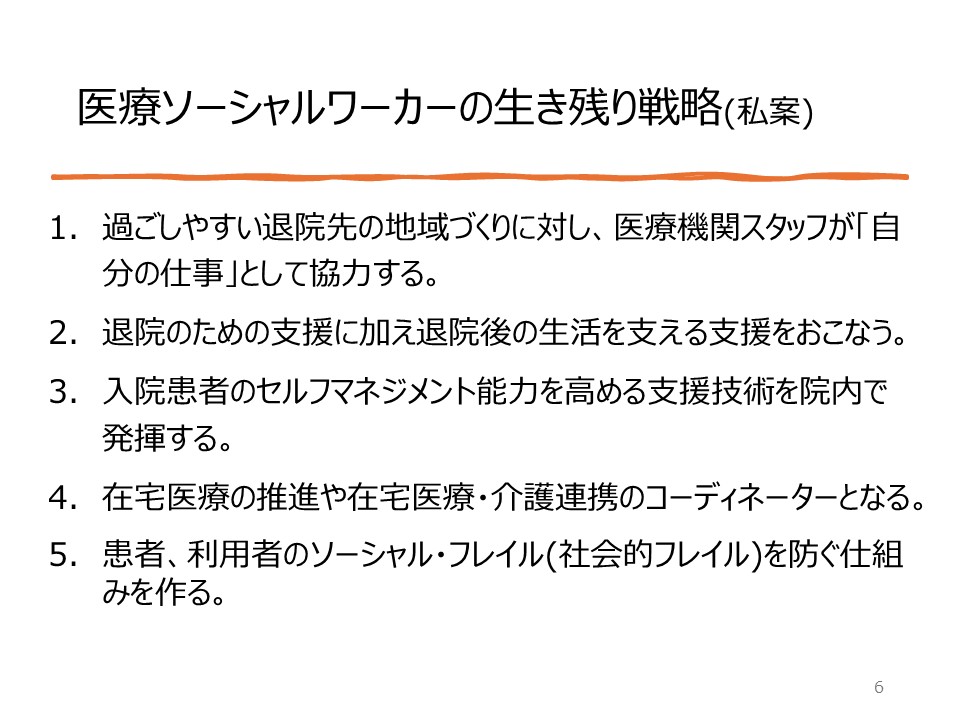

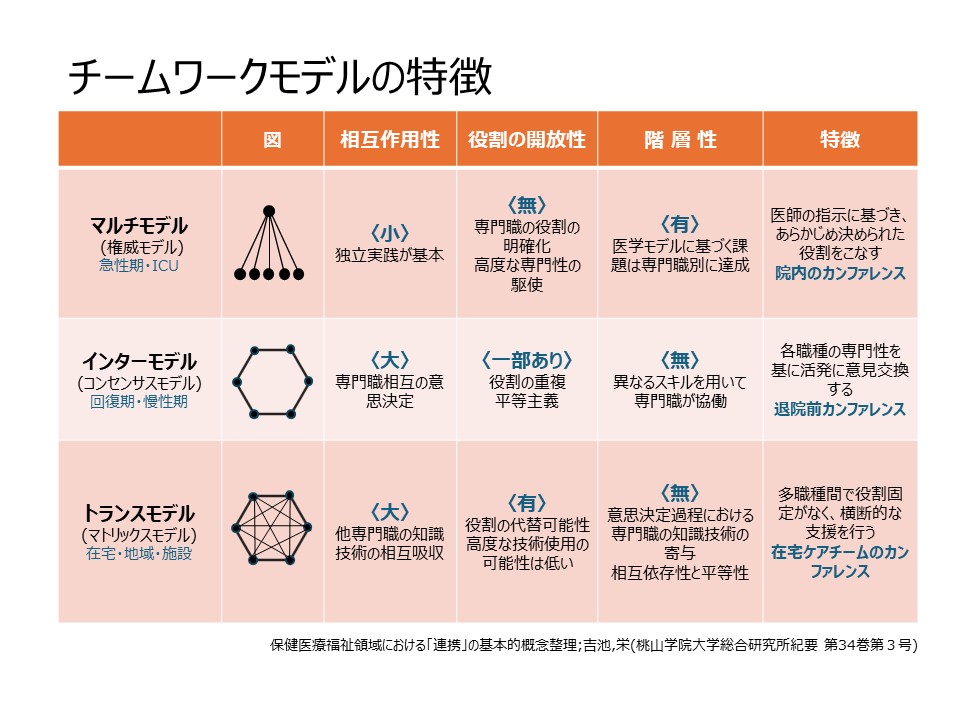

4つ目は、多職種連携とは「新たな役割」への挑戦 (恒常性バイアスからの脱却)というものです。少ない医師や看護師で在宅医療が維持できるコメディカルの「新たな役割」の創造が急務です。今までのやり方や常識が通用しない時代が到来します。なにせヒトがいなくなるのです。少ない資源で患者さんや利用者を支えていくためにはこれまで専門職が常識と考えていた職域や役割から解き放たれ、役割のシェアや専門性の越境が求められるでしょう。

最期の5つ目です。そもそもの「在宅医療」の範囲を地域で確認しておくことです。在宅医療の推進といいますが、専ら訪問診療医の増加が施策として求められています。それはそれで大切なのですが、地方では医師の減少や高齢化が著しく解決は困難です。在宅医療の推進とは、訪問診療医の増加対象ではなく、訪問診療を必要とする住民をできるだけ増やさないという点で、対象は入院医療以外すべてとして活動するべきだろうと思います。

最後に「在宅医療連携をどう構築するか」について私の住む北見でどのようにするかを3つ考えました。

1.在宅医療の供給量を増加させる(訪問診療医師の増がいいけれけど…)

高齢者救急(多疾患併存)を受け入れる病院と在宅ケアチームの受け入れルール協議と、通院困難患者の通院継続を開業医と地域のケアチームで考えられる場づくりです。在宅介護を維持していくためには疾病に罹患しても入院によるダメージを軽減するとともに、再び在宅生活を送れるようにする入院医療と在宅医療チームとの協力が求められます。急性期や亜急性期の入院医療機関との協議の場が求められます。

2.在宅・施設での機能低下を防ぐ多職種連携チーム(通院困難の解消)

ケアマネジャーが医療専門職に気軽に相談できる仕組み(職能団体の社会貢献に期待)と安易に自宅退院困難と判断しない医療機関の退院支援の充実と在宅医療への理解です。ADLが低下した際、介護保険サービスだけでこれを食い止めるのは困難です。医療機関で働く多職種が入院患者のみならず、外来患者に対しADL低下を食い止める方策の充実が求められます。それには退院支援に偏重した入院医療を在宅や外来へ資源を振り向ける診療報酬の建付けが求められます。これは通院困難な外来患者に安易に訪問診療を紹介せず、外来医療で認知症の方や長いまち時間に耐えられない患者さんに対する配慮も含まれます。

3.「望む生活・暮らしの意向の実現」が在宅医療の目的という規範的統合の醸成

退院前のACPや患者の意向や方針が、「退院後に変わるのは当然」という互いの理解です。入院患者に対する退院支援はとかく「退院のための支援」になりがちです。退院後の生活継続の担い手は在宅医療担当者が実施するものではありますが、入院中の担当者も退院後の暮らしの意向を共に考え、退院後の暮らしを在宅医療担当者とともに志向する地域全体の多職種ケアチームが実現できるよう取り組みます。

最後に在宅医療において必要な連携を担う拠点を仮に実施するとした際に今回改めて感じたことを述べます。

「在宅医療の普及(訪問診療という選択肢の市民啓発)」という施策を実施できるのは札幌市を中心とした在宅医療資源が豊富な地域だけだと思いました。希望する住民に対する充分供給量があるからです。地方では希望しても医療資源には限界があります。

もうひとつは急性期医療における在宅医療を見越した支援体制の整備です。急性期は毎日多くの患者さんが入院し、短い入院期間で退院支援を実施しています。そのため通院が困難と見込まれる入院患者さんに対する支援は、訪問診療へつなぐのみで終わっている場合がありそうだと思いました。さらに急性期病院で多くの手当を望むことも人員体制の現状からは難しいと思います。在宅医療を多くの関係者に理解して推進するとした場合は急性期病院から自宅退院する方の手当の役割分担や退院後にもたらされる退院ごの患者さんの課題などを共有する場が必要かと思います。在宅医療を考える集団と急性期の病院の集団とのはらを割った話し合いが必要なにるでしょう。そこで今回のテーマの一つである「在宅医療において必要な連携を担う拠点」がコーディネーターとなり、連携協議を進めていく必要性があります。

連携協議とは、互いの言い分を吐き出させ、相互に相手の言いにくいことを受け入れ、妥協点を見つける作業のことです。連携当事者ではなく連携調整者であるコーディネーターの重要性はこの役割を担い、相互に納得できる作業だと思います。