令和8年2月7日に開催された、第7回北見薬剤師会 学術大会のパネルディスカッションで「北見地域 における在宅医療の現状と課題 ―薬剤師とつくる“暮らしを支えるチーム”―」というテーマでお話しをさせていただいた。忘備録としてここに掲載する。

北見地域の在宅医療は、いま大きな転換点に立たされている。北網圏域の医師数は全国平均の半分以下で、訪問診療を担う医師も限られている。一方、介護現場では人材不足が深刻化しており、北見市ではこの3年間で介護職員が345人減少し、その4人に1人が60歳以上となっている。医療も介護も「人が足りない」時代に入りつつある中で、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるためには、従来のやり方の延長ではもはや支えきれない状況である。

2040年には団塊の世代がすべて90歳以上となり、北見市では85歳以上人口が約1.4倍に増加する。一方で支える側の介護人材は今後さらに減少すると見込まれている。支える人が減り、支えられる人が増える社会の中で、在宅医療の「限界点」をどう引き上げるかが、地域全体の課題である。

現場では、本人が「最期は自宅で」と希望していたにもかかわらず、急変時に119番され、そのまま病院で亡くなるケースが少なくない。また、施設に入所していても、急変時や心停止時の対応について本人・家族と十分に話し合われていない例が多く見られる。つまり、「本人の意思」が医療・介護の関係者間で共有されていない現実がある。在宅医療・介護の本質は、単に「どう治すか」ではなく、「どう生きたいか」「どう最期を迎えたいか」を支えることにある。

さらに見逃せないのが、要支援者の“静かな重度化”である。北見市では要支援2の約27%が1年以内に状態悪化しており、通所介護やリハビリに通っていても機能が低下する人が一定数存在する。軽度の段階で生活を立て直せなければ、やがて中重度となり、在宅生活は困難になる。この「軽度者ゾーン」に医療職がもっと関わる必要があり、ここに薬剤師の役割が大きく関わってくる。

薬剤師と直結する現場課題の一つが「残薬」である。北見市の調査では、ケアマネジャーの約40%が残薬のある利用者を経験しているにもかかわらず、薬局に相談しているのは25%にとどまっている。訪問看護師には約50%が相談していることから、「どの薬を、どこで、どう飲んでいるか」がチームで十分共有されていない実態が浮かび上がる。残薬は「患者さんが悪い」から起きるのではなく、「その人の生活と薬が合っていない」サインである。残薬は問題ではなく、暮らしの困りごとが見える貴重な情報源なのである。

では、なぜ薬剤師に相談されにくいのか。その理由は「顔が見えない」「役割が見えない」からである。現場で接点の多い訪問看護師には相談しやすいが、「かかりつけ薬局はあっても、かかりつけ薬剤師が見えない」という声は少なくない。役割がイメージできなければ連携は生まれない。

「残薬問題を多職種で解決する」というテーマで開催した多職種研修会では、「残薬は“飲まない”のではなく、“飲めない”ことが多い」という共通認識が生まれた。薬が合っていないのではなく、生活に合っていないのである。ここに薬剤師が入ることで、“生活に合う処方”への再設計が可能になる。在宅医療では今、「指導」から「納得」へ、「伝達」から「伴走」へ、「薬を出す」から「暮らしを支える」へというパラダイムシフトが求められている。

薬剤師がチームに入ることで、内服は単なる医療行為ではなく「生活の一部」になる。ケアマネジャーは「この人の暮らしに、この薬は合っていますか」と相談できるようになり、それが再入院予防や重度化予防に直結する。薬剤師はまさに「生活と医療をつなぐ翻訳者」である。

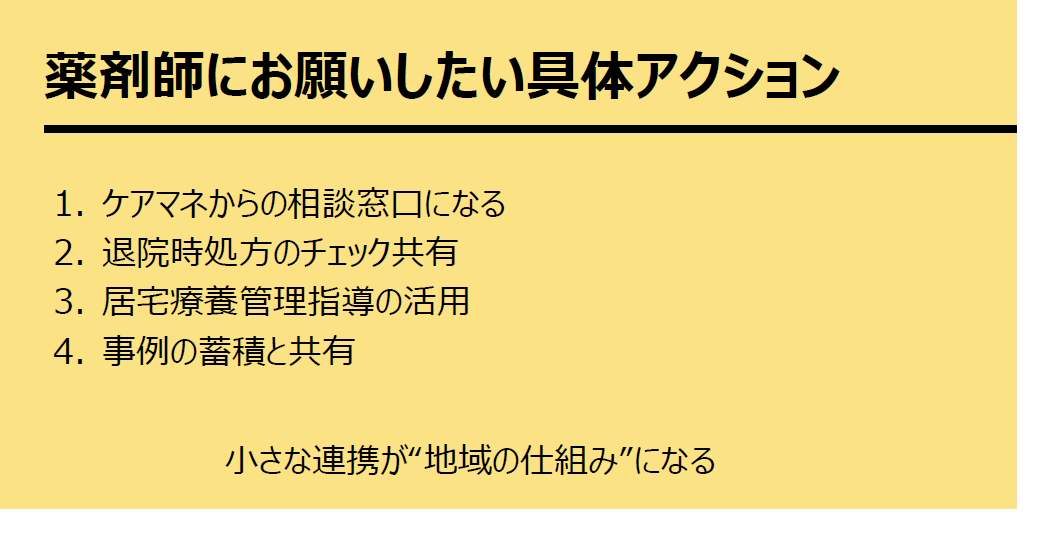

北見では、適切なケアマネジメント手法を用いたケアプラン支援事業に多職種で関わり、令和7年度からは薬剤師会も参画している。薬剤師に求められる具体的な行動として、①ケアマネからの相談を気軽に受ける窓口になること、②退院時処方のチェックと共有、③居宅療養管理指導を活用した生活に即した服薬支援、④事例を薬剤師会で蓄積・共有することが挙げられる。

北見が目指す在宅医療の姿は、「地域が1つの病院のように機能分担する」こと、そして「多職種が本人の意向を共通言語にする」ことである。診断や制度ではなく、「この人はどう生きたいのか」という問いを中心にチームがつながる。その中で薬剤師は、「薬の人」ではなく「暮らしを支えるチームの一員」として前に出ていくことが期待されている。

在宅医療の鍵は、「暮らし」と「納得」である。薬剤師は、生活と医療をつなぐ重要な専門職であり、小さな連携の積み重ねが、やがて地域の仕組みとなる。今日の講演が、北見の在宅医療における新しい連携のスタートになることを願う。